山形大学

ダイバーシティを加速するための研究者支援の取り組み 音声読み上げ

掲載日:2022/02/22

更新日:2023/12/18

山形大学は山形県内に4箇所のキャンパスを持ち、人文社会科学部・地域教育文化学部・理学部・医学部・工学部・農学部の6学部と6つの大学院研究科を備え、約9,000人の学生が勉学に励む、総合大学です。平成22年に策定された山形大学男女共同参画基本計画により、男女共同参画推進委員会を中心に男女共同参画を推進し、ワーク・ライフ・バランスの実現を図ってきました。この間、文部科学省「女性研究者支援モデル育成事業」(平成21~23年度)や「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業(連携型)」(平成27~令和2年度)の採択を経て、研究・就業環境の整備を行っています。令和2年度には、山形大学男女共同参画基本計画(第2次)を施行し、本学の学生及び教職員が性別、性的指向・性自認等にかかわらず、あらゆる活動において個性と能力を発揮できる大学を目指すとともに、他大学や地域社会とネットワークを築き、男女共同参画及びダイバーシティを加速することを目標に掲げました。その後、令和4年度からは、ダイバーシティ推進室と名称を変更して、さらなるダイバーシティを推進しています。

本学は、全学生の4割及び全教員の2割を工学部が占めていますが、工学部に所属する女性教員の割合が低く、全学の女性教員比率に影響を与えていることが課題でした。しかし、第3期中期目標・中期計画に基づき、ポジティブ・アクションを活用して、工学部はじめ全学の女性教員比率の向上に継続して取組み、令和4年3月現在で女性教員比率は16.9%であり、平成30年度には本学初の女性学部長が、令和4年度には同じく本学初の副学長が誕生しています。

研究者のワーク・ライフ・バランスの面では、女性教員が単身で赴任し、育児や介護を担っている例が見られ、地方大学の特徴と考えられます。令和3年度に実施したアンケート調査では、配偶者のいる女性教員のうち家族と別居している割合が平成30年度に実施したアンケート調査よりも増加しました。また、介護が必要な家族がいる人の割合は、どの職種でも女性の方が介護を必要とする家族がいるという回答が多い結果となりました。このような現状を踏まえ、多様な研究者が活躍できる大学を目指し、ワーク・ライフ・バランスを考えた環境整備に取り組んでいます。

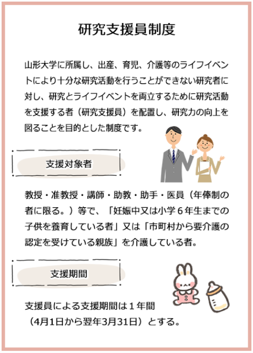

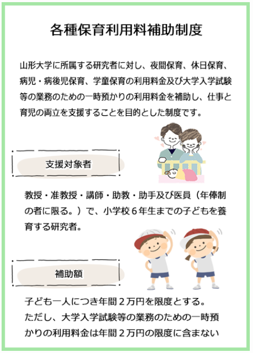

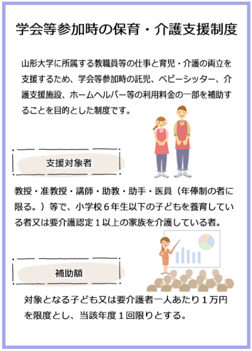

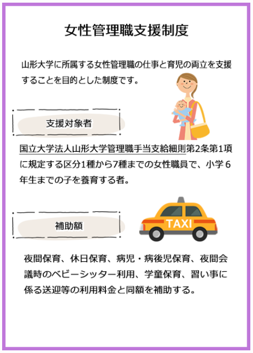

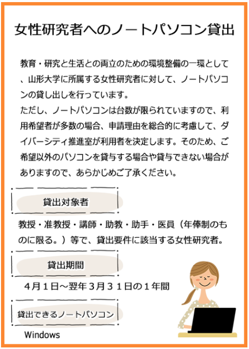

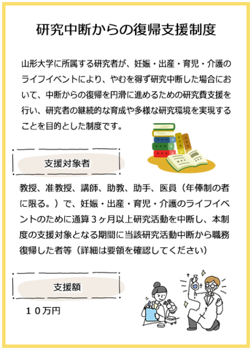

令和2年度に、「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業(連携型)」事業の終了と、第2次山形大学男女共同参画基本計画の施行に伴い、令和3年度には本学の支援制度の見直しを行いました。その後も、研究中断からの支援制度を新設するなど各種支援制度の一層の充実を図っています。また、男女共同参画の推進への意識醸成のための多様な取り組みも展開し、表彰制度の創設やセミナーやシンポジウムの開催、ホームページによる各種情報の集積と周知などを充実させています。

各種支援制度

各種支援制度については、以下のURLから確認できます。

https://www.diversity.yamagata-u.ac.jp/support

【以上の取組の成功に向けた留意点】 ★は該当する項目

★A 戦略性:機関の経営戦略として位置づけている

★B トップのコミットメント:機関のトップが牽引している

★C 取組体制の整備:実施責任者を置き、明確な実施組織等を整備している

★D 成果目標:具体的で明確な目標等を設定している

E 双方向のコミュニケーション:幹部層と構成員のコミュニケーションを促進している

★F 説明責任と透明性:外部評価委員会等を設置し、外部の意見を取り入れる体制としている

※外部評価委員会は令和2年度末まで

問合せ先

山形大学ダイバーシティ推進室

全国ダイバーシティネットワーク

全国ダイバーシティネットワーク