東京女子医科大学

女性医師・研究者を取り巻く環境整備 音声読み上げ

掲載日:2024/01/19

更新前の記事はこちら

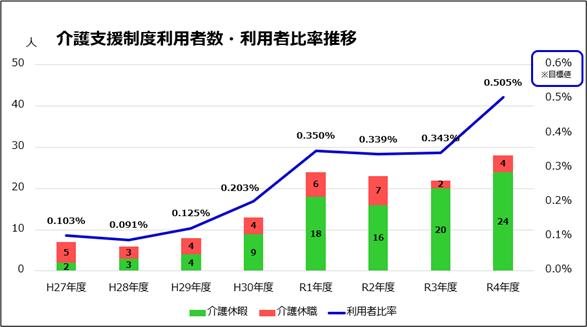

目標:介護支援制度利用者比率0.6%の達成

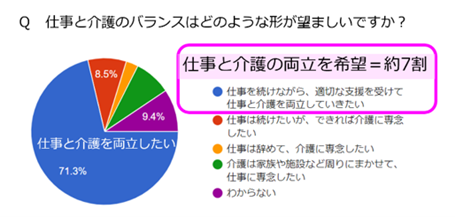

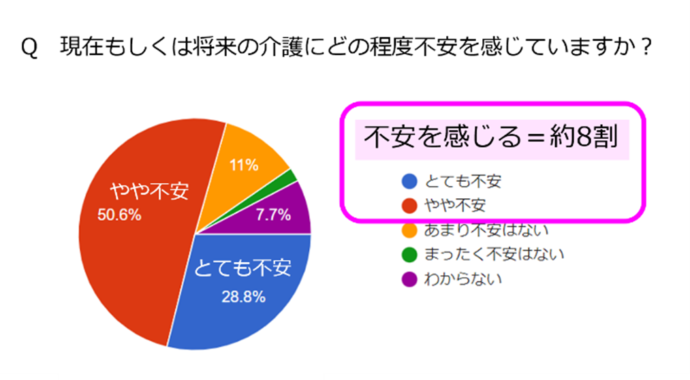

2021年度に介護の現状とニーズに関するアンケート調査を本学全教職員に実施し、29.5%から回答を得ました。このうち79.8%が介護未経験であり、また介護に対する不安を訴える声も全回答者の79.4%から聞かれました。一方で71.3%が適切な支援を受けた上で仕事と介護の両立を希望していることが明らかになり、本学教職員にとって介護支援の重要性が高いことが分かりました。他方で介護休業制度を含めた本学の介護支援制度の認知度が低く、周知徹底が課題となりました。

そこで、2021年度に採択された「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型)」では、「介護支援制度利用者比率0.6%の達成」を目標に掲げ、女性研究者がより研究に専念できる環境を整える活動を展開しています。

実践的介護支援体制の構築

介護未経験者を多く含む本学教職員を対象に介護制度の理解や介護に直面した際の心構えなどを広める目的で、介護支援ハンドブック「介護ロードの歩き方」を作成し、男女にかかわらず全教職員に配布しました。この介護支援ハンドブックは、本学人事課のほか、病院の患者介護支援関連業務に就き知識を有するスタッフとも協働したことで、本学教職員の実態に即した支援内容となっています。

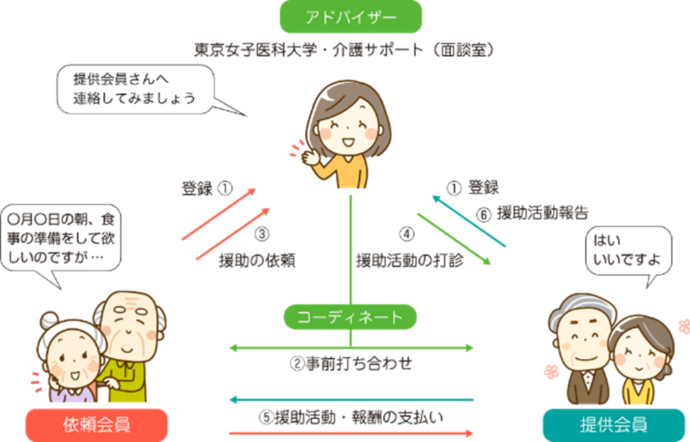

また、「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色型)」で構築した「女子医大・東京医大ファミリーサポート」のノウハウを活用した、介護見守り支援サービス「ちょこっと介護見守り支援」を新設し、相談員が常駐する介護サポート室を学内に設置しました。介護の援助を受けたい「依頼会員」と介護の援助をしたい「提供会員」からなる、本学在籍者なら誰でも利用できる会員制の相互援助活動となり、お食事の見守りや外出時の付き添いなど、日常の「ちょこっと」した見守り支援を実施しています。

この「ちょこっと介護見守り支援」と併せて「特色型」で構築した本学人事課の「介護相談窓口」が連携することで、本学教職員に必要な介護支援情報を常時提供できる体制を整えています。

取組の成果

大学・研究機関としては全国初となる「ちょこっと介護見守り支援」の新規構築、介護ハンドブック配布の他、自身の家族介護を身近にイメージする機会として介護講演会を開催するなど、学内教職員を対象とした介護支援施策の充実と周知に努めた結果、2019年度に0.3%程度であった介護支援制度利用者比率は、2022年度には0.5%(介護休職7名+介護休暇20人名/全教職員数6775人)に上昇し、目標値の0.6%に近づいています。

引き続き、本学教職員を対象とした介護講演会や相談会を重ね、相談窓口の門戸を広げることで、女性研究者をはじめとする全教職員のセーフティーネットとして介護離職防止に実質的効果を発揮することが期待されます。

【以上の取組の成功に向けた留意点】 ★は該当する項目

A 戦略性:機関の経営戦略として位置づけている

B トップのコミットメント:機関のトップが牽引している

★C 取組体制の整備:実施責任者を置き、明確な実施組織等を整備している

D 成果目標:具体的で明確な目標等を設定している

E 双方向のコミュニケーション:幹部層と構成員のコミュニケーションを促進している

F 説明責任と透明性:外部評価委員会等を設置し、外部の意見を取り入れる体制としている

全国ダイバーシティネットワーク

全国ダイバーシティネットワーク