お茶の水女子大学

お茶の水女子大学賞各賞(湯浅年子賞、黒田チカ賞、保井コノ賞、小泉郁子賞、辻村みちよ賞)の創設 音声読み上げ

掲載日:2022/03/08

更新日:2023/12/22

概要

お茶の水女子大学は、本学と関わりが深く学術的に顕著な功績を遺した5名の女性研究者を称えた5つの学術賞を創設し、優れた業績を挙げ今後の活躍が期待される女性研究者を毎年表彰しています(参考 図1・2)。本取組は2013年から継続されており、後進の育成にも熱心だった5名の女性研究者の遺志を次の世代に受け継ぎ、女性研究者が増えることを目的としています。こうした表彰制度は、とくに若手の女性研究者のモチベーションを向上させ、グローバルに活躍する女性研究者の輩出につながると考えます。

背景

専門分野で学術賞を授賞するのは、研究者にとって最もわかりやすい評価のひとつです。欧米の研究では、こうした受賞歴が大型の研究予算獲得にもつながることが指摘されています。しかし、教育・研究機関に見られる上位職の男女比の不均衡をはじめ、アカデミアに存在する様々なジェンダーギャップを考慮すると、女性研究者の学術賞の授賞機会は男性研究者よりも少ないと言わざるを得ません。例えば、ノーベル物理学賞を受賞した女性は、ノーベル賞の100年の歴史上、わずか3名(2021年8月時点)しかいません。日本については、欧米と並び数々のノーベル賞受賞者を輩出しているにもかかわらず、ノーベル賞を受賞した女性は今日まで存在していません。

研究者にとって自らの研究が社会に認められることは、研究を継続する上での大きなインセンティブと成り得ます。一方で、自然科学系を中心に、ライフイベントをはじめ、女性研究者が様々な理由で、研究継続を諦めてしまうことはアカデミアのジェンダーダイバーシティを推進する上で課題となっています。もちろんこれは日本に限った話ではありません。

このような問題意識のもとに、本学では2013年の「湯浅年子賞」創設を皮切りに、お茶の水女子大学賞として、本学と関わりが深く学術的に顕著な功績を遺した5名の女性研究者を称えて5つの学術賞を創設しました。これらは全て女性研究者を対象としたものであり、女性研究者の活躍が次の世代へと受け継がれることを目的としています。

図1・2 2021年度「湯浅年子賞」及び「保井コノ賞」募集ポスター

お茶の水女子大学賞について

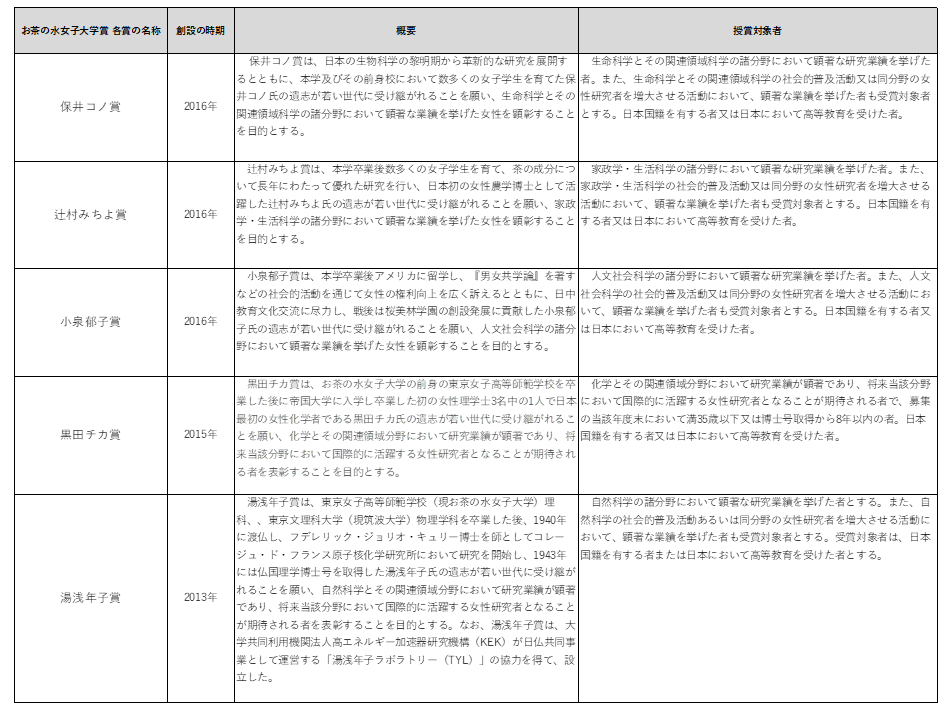

各賞の詳細は表1の通りです。表彰する分野として、自然科学、生命科学、化学、家政学、生活科学、人文社会科学を挙げています。黒田チカ賞を除いて、その他4つの賞は、単にその分野の研究業績だけではなく「女性研究者を増大させる活動において顕著な業績」も選考基準となっています。毎年関係者を招き、5つの賞を授与するための「お茶の水女子大学賞授賞式」が盛大に執り行われます。なお、授賞対象者は本学の関係者に限定されるものではありません。

受賞者等は、こちらをご参照ください。

取組成果

2013年以降今日まで、お茶の水女子大学賞は50名近くの優れた女性研究者を表彰しました。各授賞者のその後の活躍もさることながら、このような継続的な取組は、本学の女性研究者支援に対する姿勢やメッセージを社会に広く知ってもらうきっかけとなっています。このことは間接的に本学で学びたい、あるいは働きたいと考える女性研究者の獲得につながっているはずです。

表1 お茶の水女子大学賞 各賞の詳細

示唆

お茶の水女子大学賞のような取組は、通年を通して実施する類の取組ではないため、工夫次第では予算や人的資源の投入を比較的少なく抑えることができます。その点、他の研究・教育機関においても導入しやすく、また表彰そのものが大学のレガシーを伝えるなどの役割を果たし対外的な広報効果も期待できます。従って、女性研究者を増やす取組という社会的意義のみだけではなく、大学の広報戦略上のメリットも大きいと思われます。

【以上の取組の成功に向けた留意点】 ★は該当する項目

A 戦略性:機関の経営戦略として位置づけている

★B トップのコミットメント:機関のトップが牽引している

★C 取組体制の整備:実施責任者を置き、明確な実施組織等を整備している

D 成果目標:具体的で明確な目標等を設定している

E 双方向のコミュニケーション:幹部層と構成員のコミュニケーションを促進している

F 説明責任と透明性:外部評価委員会等を設置し、外部の意見を取り入れる体制としている

全国ダイバーシティネットワーク

全国ダイバーシティネットワーク